题记:巍巍太行见证,汤汤滹沱传颂,河北地质大学用七十余载光阴,在地学领域的浩瀚星空中镌刻下璀璨轨迹。当“张衡一号”卫星划破苍穹,求索浩瀚宇宙;当“松科二井”钻头突破地壳,把脉地球心脏,探寻祖国宝藏;当“海燕”号探索渤海油田,扬帆逐梦蔚蓝,致力海洋油气勘探;当“珠穆朗玛”飘起河北地大旗帜,喜马拉雅也烙印了地大记忆;当“冰盖之巅”建起昆仑站,我们也可以自豪地说这里有地大人足迹;当“跟着凌子回母校”成为河北地大人共同的夙愿,祖国大地留下地大人丈量的足迹。一代代地大人以勘探锤为笔,以经纬仪为尺,在天与地、山与川、海与陆之间,奏响了一曲磅礴的“凡人歌”。72载栉风沐雨,72载岁月峥嵘,秉承“达观博物”校训,弘扬“仰山慕水”文化,河北地大校友为我们讲述了“上天”“入地”“登峰”“造极”“探海”“徒步丈量祖国大地”的感人故事,他们用平凡而伟大的行动践行着地质人爱国奉献、开拓创新、艰苦奋斗的优良传统。

“上天”:申旭辉(87届水文地质与工程地质专业校友)

目前地震预测仍是全球科学家面临的一大难题。我国处于两大地震带之间,自古以来就对地震研究十分重视。其中最有名的当属东汉时期伟大的科学家张衡在公元132年发明的候风地动仪。这是世界上的第一架地动仪,奠定了中国地震科学的发展。正因为如此,中国首颗电磁监测试验卫星被命名为“张衡一号”。北京时间2018年2月2日15时51分,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将电磁监测试验卫星“张衡一号”发射升空,顺利进入预定轨道。担任“张衡一号”卫星工程首席科学家兼副总师的正是河北地质大学83级水文地质与工程地质专业校友、中国地震局地壳应力研究所总工程师申旭辉。

申旭辉现任国际宇航科学院通讯院士,应急管理部国家自然灾害防治研究院研究员、总工程师,是我国空间地球物理和遥感应用专家,长期从事地震构造与新构造、卫星地震应用和地球物理遥感探测技术研究。他主持了国家“973”计划和科技攻关计划对俄合作专项重点课题、国家科技支撑计划重点项目、国家民用航天科研计划重点项目和国际交流合作计划重点项目等。

申旭辉(右)与工程总指挥在发射指挥大厅合影

2018年4月,申旭辉在河北地质大学“中国地球物理场探测卫星计划首发星(张衡一号)暨杰出校友申旭辉成长成才报告会”上与同学们分享工作感想和体会,他强调:“要打好中文和逻辑的基础,做到一专多能,坚持执着谦逊的学习态度,时刻约束自己的欲望,控制好自己的情绪,成功就是‘亲和力+执行力+创造力’。”

电磁监测试验卫星“张衡一号”沉淀着申旭辉二十年如一日的研究时光和辛勤汗水。他带领团队“白手起家”,将研究从“地下”搬到了“天上”。而如今闪耀于太空的“张衡一号”,亦成为他“昨日之梦想,今日有希望,明日变现实”的最佳注释。

“申旭辉个人的丰富积累、导师的有力引导,以及扎实的科研成果,也成为他被推选为“张衡一号”卫星计划牵头人的主要原因”,“年轻、有一定学术水平、有交叉学科研发背景和重大项目管理经验”,这正是当时申旭辉的真实写照。《科学中国人》杂志这样评价申旭辉。追求科学,需要特殊的勇敢,而申旭辉也正是这样,在数十年如一日的研究中,以自己的赤子之心,长久地践行着这句箴言。

“入地”:张金昌(81届探矿工程专业校友)

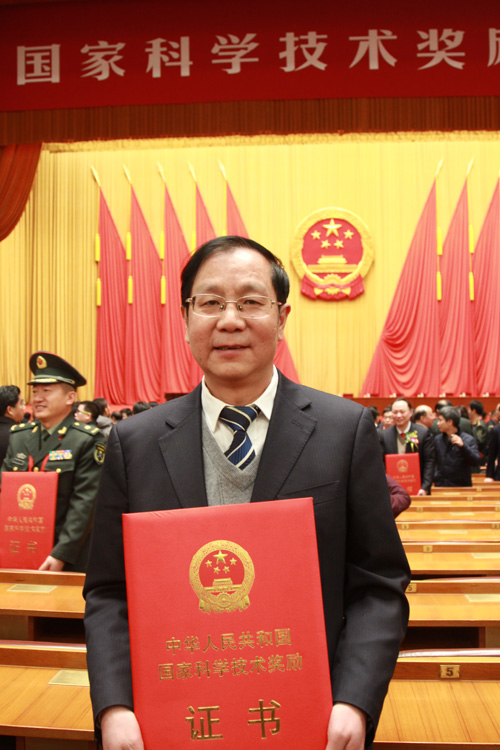

2016年1月8日,人民大会堂灯火辉煌,习近平、李克强等党和国家领导人向我国科技工作者的杰出代表颁发了2015年度国家科学技术奖。由中国地质科学院勘探所所长张金昌领衔的“2000米以内全液压地质岩心钻探装备及关键器具”项目荣获2015年度国家科学技术进步奖二等奖。

获奖者张金昌1981年毕业于河北地质大学探矿工程专业,中国地质科学院勘探技术研究所原所长。

2008~2012年,由张金昌主持负责完成的“科学超深井钻探技术方案预研究”围绕国家实施科学超深井的需求,对实施我国超万米科学钻探工程相关技术与装备的研究开发提出了系统建议,形成了一套满足13000米科学超深井的钻探技术方案,为我国入地计划的实施打下了基础,为超深井关键技术研究指明了方向。

该项成果使我国全液压岩心钻机、高性能绳索钻杆由进口国转化为出口国,近三年获得16.69亿元直接经济效益,完成钻探工程量超1000万米,创间接经济效益超50亿元,社会效益极其显著,建立了我国2000米以内地质岩心钻探技术体系,推动了我国钻探技术的进步,改变了我国钻探制造落后的面貌。

张金昌荣获2015年度国家科学技术进步奖二等奖

2018年5月26日,自然资源部中国地质调查局对社会公布了“向地球深部进军”——松辽盆地大陆深部科学钻探工程的重大成果。“松科二井”是自然资源部中国地质调查局组织实施的松辽盆地大陆深部科学钻探工程,完钻深度7018米,是亚洲国家实施的最深大陆科学钻井,也是国际大陆科学钻探计划(ICDP)成立22年来实施的最深钻井。从2012年5月现场探勘,到2018年3月18日7018米井深完钻,工程人员和科研人员付出了艰辛的努力。

“登峰”:李春来(94级水工专业校友)

尼泊尔时间2018年5月16日早10点前从南坡成功登顶世界第一高峰——珠穆朗玛峰,并让河北地质大学旗帜飘扬在“世界之巅”,他就是河北地大94级水工专业校友李春来。李春来在校时曾担任学校攀岩队队长,有着良好的身体素质和丰富的攀岩经验。多年来,李春来一直坚持参加马拉松比赛,并坚持登山运动,海拔5千米以上的高峰已经被他攀登征服了五座。多年的冰上攀爬和攀岩训练为本次珠峰攀登积聚了底气和力量,使他拥有了更加强大的勇气和信心。李春来说:“作为一名河北地质大学的毕业生、学校攀岩队前队长,如果能把河北地质大学的旗帜插上世界最高峰,是一件值得骄傲和自豪的事情,我们有责任、有义务宣传学校,展示学校的风采,向社会展示不畏艰难、敢于探索的河北地大青年一代的精神风貌,学校以我为荣、我以学校为傲。”

李春来登顶珠峰展示学校旗帜

河北地质大学珠峰登山队

“造极”:李院生(1982年毕业后分配到河北地质学院任地球化学课程教师)

从世界屋脊到南极冰川,这两处地球极端坐标—世界之巅与寒极之冠,共同见证着河北地大人在极限环境中的科学探索精神。

南极昆仑站于2009年1月27日顺利建成,是我国首个南极内陆考察站。昆仑站的建设团队克服了极度缺氧、平均气温常年在零下30摄氏度以下,被称为“人类不可到达的生命禁区”,是我国南极不可或缺的科研基地。肩负昆仑站建设任务的是曾7次登上冰穹A地区的昆仑站首任站长李院生和27名队员。

中国南极昆仑站

李院生1982年毕业后分配到河北地质学院(现河北地质大学)任地球化学课程教师。1986年调到中科院地球化学所从事科研工作。1995年调入位于上海的中国极地研究所工作。1996年10月开始跑南极,以后的日子里,李院生的大部分时间都在南极度过。李院生先后5次赴南极执行考察任务,其中,4次执行南极内陆冰盖考察任务,1次执行埃默里冰架考察任务。曾经担任中国第14次、第15次、第21次南极考察队内陆冰盖考察队队长,担任第19次南极考察队中国首次南极埃默里冰架考察队队长,担任第19次、第21次中国南极科学考察队领队助理。2009年,他带领队员们一起,把中国首个南极内陆考察站——昆仑站建在了南极冰盖最高点上。

李院生研究员

李院生捐赠给母校的南极矿物标本

李院生说,在这么一个严酷的南极地区,离海岸这么远,这么大一个考察站,我们中国就给它建成了,当然是非常自豪。我的梦想就是在南极冰盖最高点,打一支穿透冰盖的深冰芯,取得超过百万年的古老冰芯,这使我们可以把气候记录再往前推10万至20万年。昆仑站的建成意味着我国的南极考察实现从南极大陆的边缘地区向南极内陆关键地区的历史性跨越。

南极昆仑站首任站长李院生作客央视栏目《开讲啦》

“探海”:徐长贵(95届矿产勘查专业校友)

“理论为经,技术为纬,徐长贵将漫长的基础研究及综合勘探时光凝成探索的脉络,他像一个孜孜不倦的寻宝人,奔忙在探索渤海湾盆地这个典型的油型盆地的征程中。他潜心研究,耐得住旁人耐不住的寂寞,从落针可闻的实验室到人迹罕至的海上油田,都留下了他辛劳的身影。一个又一个油气田在这位水下“探险家”的坚持下浮出水面,一项又一项创新性研究成果在这位科研“苦行僧”的雕琢中逐步成形。”这是《科学中国人》杂志对徐长贵的评论。

长期奋战在渤海油田勘探一线,在油气资源勘探前景不明的几年,他几乎查阅了研究院所有历史勘探资料,看遍了渤海几百口探井的岩心,最终创新发展了油气成藏理论,推动了一系列勘探突破和重大发现,为国家做出了突出贡献。他是大国工匠、渤海大油田发现者之一,他就是95届校友徐长贵,现任中国海洋石油公司总地质师。徐长贵获得国家科技进步奖一等奖1项、二等奖1项,获得黄汲清青年地质科技奖、李四光地质科学奖和全国劳动模范等荣誉称号。

徐长贵在母校河北地质大学作学术报告

徒步丈量祖国大地:凌子(86级劳动经济专业校友)

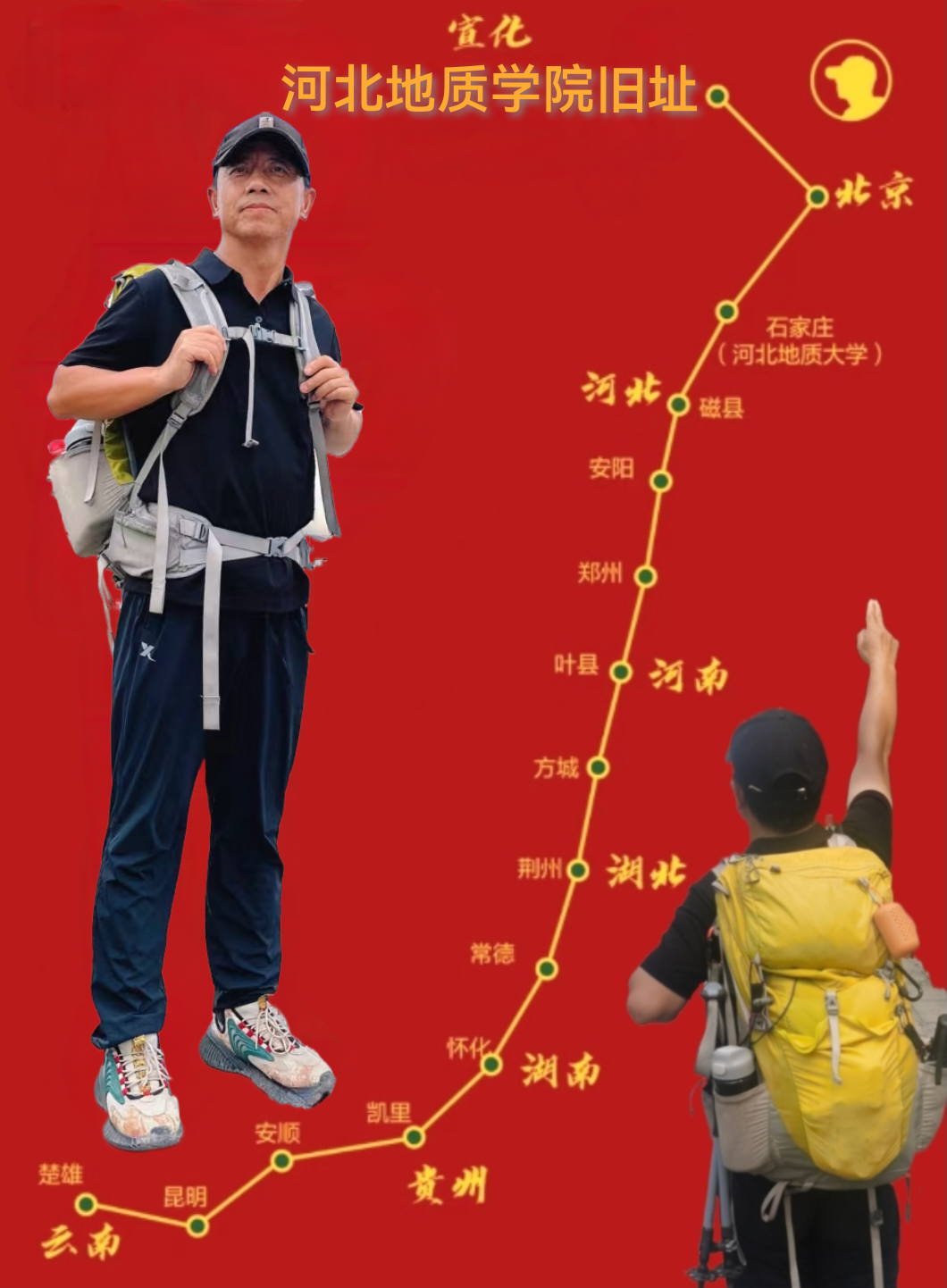

走进新时代,河北地大人依然保持着地矿行业“四特别”精神,充满毅力和勇气,成为孤独中求胜的勇士,向着心中的神圣坐标不断奋勇向前,这位河北地大校友就是历经149天,从云南楚雄徒步3638公里回到母校河北地质大学宣化旧址为母校七十华诞献礼的校友凌子。

凌子,本名王桂林,现居住在云南楚雄,是河北地质大学86级劳动经济专业校友,原任云南地质工程第二勘察院人力资源部主任。2023年10月9日,凌子回到魂牵梦萦的母校(原河北地质学院)宣化旧址。

凌子徒步历经149天,4000公里

虽然已经毕业多年,但凌子始终忘不了母校的师恩和同窗情,忘不了河北宣化冬天的飞雪,忘不了母校教室黑板上的沙沙粉笔声。怀着对母校朴素而真挚的热爱之情,凌子决定从云南徒步回河北宣化母校旧址走走看看。在凌子眼里,母校培育了自己,母校就是自己心中的“圣殿”,从云南楚雄走回去,成为了凌子心中的执念。2022年7月,凌子退休了。8月13日,他便迫不及待地从云南楚雄启程,开启了徒步回母校之旅。“跟着凌子回母校”,一路走来,凌子成为串起河北地大校友的一个“情结”,不计其数且未曾谋面的一届届河北地大校友加入到“跟着凌子徒步回母校”的征程中,成为河北地大七秩华诞最具温情的一幅感人画面。

前路漫漫亦灿灿,凌子坚持徒步前行,用脚步丈量祖国大好河山,他一步一个脚印走回魂牵梦萦的母校,重拾那段青葱岁月的美好记忆。凌子说,学校“达观博物”的校训一直指引他脚踏实地做人,认真努力做事。他说自己是母校最平常的一个学生,只是做了很平常的一件事,表达对母校、对恩师的感激及思念。“我对河北、对宣化一直充满了感情,这里永远是我的第二故乡,我的那些同学对我来说都像亲人一样。我希望母校越来越好,也希望宣化发展越来越好。”凌子说。

凌子(王桂林)徒步抵达母校旧址与校友在地院巷前留影

河北地大人,他们用雄心壮志潜入浩瀚的海洋,留在神秘的极地,写在凛冽的珠峰,刻进深邃的地心,冲向无垠的苍穹,这就是河北地大人永远追逐的“时代之光”,心中的“国之大者”。每一个平凡而普通的地大人,为了表达对母校的挚爱,用脚步丈量祖国大地,追寻青春的记忆和梦想,他们用奋斗力量突破自我,用地质精神渲染青春,用热爱和追求不断谱写着时代华章。

河北地质大学72载办学历程,始终坚持以“为资源环境可持续发展提供人才和科技支撑”为核心使命,秉承“达观博物”校训,弘扬“仰山慕水”文化,确立了为服务地质行业、服务地方发展培养经世致用复合型人才的“双地”办学定位,秉持“夯基础、强内涵、谋发展、上层次”的工作理念,突出“地经渗透”办学特色,着力打造“产教融合、科教融汇”育人品牌,已经成为自然资源部、河北省人民政府共建大学,省属重点骨干大学,河北省重点支持的国内一流大学建设高校,地球科学学科晋升ESI全球前1%。

70多年来,学校培养了20万余名毕业生,涌现出以中国工程院院士武强、毛景文、谢玉洪,中国科学院院士侯增谦、成秋明,原国土资源部副部长徐德明等为代表的一大批杰出校友。

新征程上,学校全体师生员工秉承勤奋求实团结创新的校风精神,艰苦奋斗,实干担当,和衷共济,锐意进取,为把学校努力建成具有鲜明行业特色的高水平应用研究型大学而不懈奋斗!

来源:党委宣传部 张耀东 张欣

(图片部分来源于网络)